Im Dezember 1940 wurden im Hauptgebäude der Landesheilanstalt Hadamar Umbauten vorgenommen. Die für die „Euthanasie“-Morde verantwortliche Zentraldienststelle in Berlin entsandte Handwerker, aus dem nahegelegenen Elz wurden Ziegelsteine herbeigeschafft, der langjährige Elektriker der Anstalt wurde hinzugezogen ebenso wie der Schlossermeister aus der nahen Anstalt Weilmünster – zugleich Schwager des Hauptverantwortlichen beim Bezirksverband Nassau. Die versammelten Handwerker bauten einen der Kellerräume zu einer Gaskammer um, errichteten zwei Krematoriumsöfen, brachen einen Schornstein durch die Decken, installierten ein Regenschutzblech dort, wo er aus dem Dach heraustrat und anderes mehr. Sie bauten eine Gasmordanstalt.

Nach dem abrupten Ende der „Aktion T4“ im August 1941 und der einige Zeit später gefällten Entscheidung, die vorherige Praxis nicht in gleicher Weise wieder aufzunehmen, wurden in Hadamar die Einrichtungen der Gaskammer rückgebaut, die Krematoriumsöfen abgerissen, der Schornstein herausgenommen und die Decken wieder verschlossen.

Im Jahr April 2012 öffneten Bauarchäologen aus Berlin den Estrich im Hadamarer Keller und legten gut 20 Zentimeter darunter das Fundament eines der beiden Krematoriumsöfen frei, auf dem der koksbefeuerten Ofen der Firma Kori (Berlin) errichtet worden waren. Hervor trat der aus Backsteinen gebildete Ofensockel sowie zwei Vertiefungen, die zur Entnahme von Asche (Leichenbrand) und Schlacke dienten.

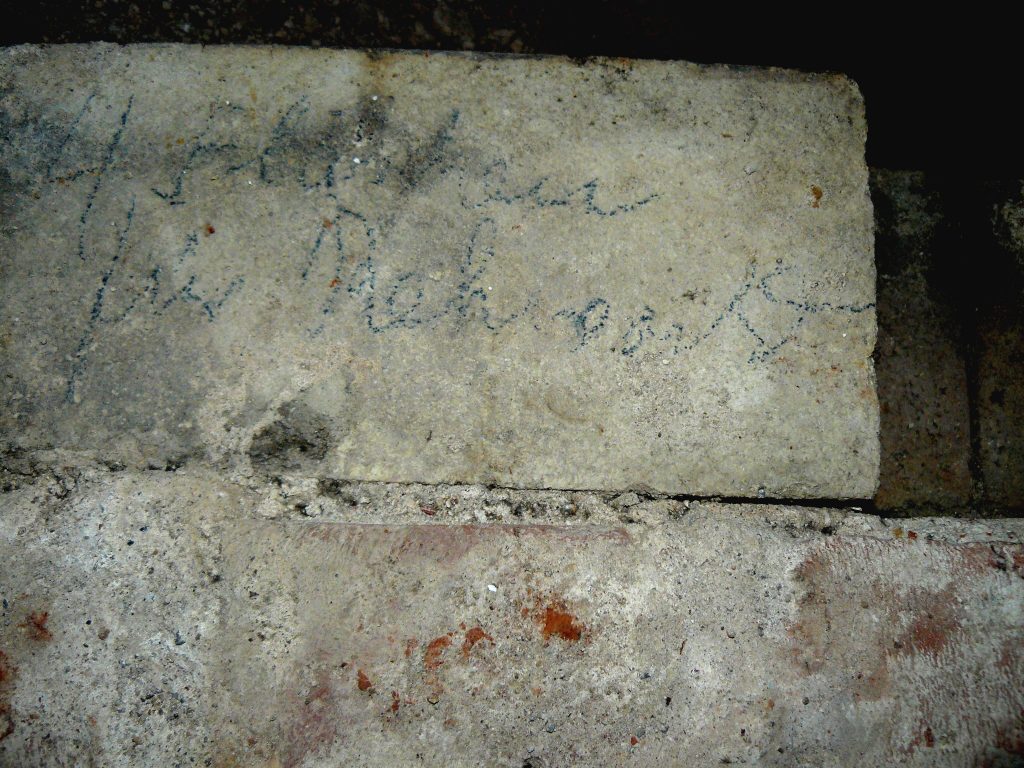

Auf einem der freigelegten Backsteine an der hinteren Vertiefung ließ sich eine handschriftlich aufgebrachte Zahlen-Buchstabenfolge entziffern. Hier nach einer kontrastverstärkenden Bildbearbeitung:

Auch wenn die Inschrift nicht leicht zu lesen ist, so lautet sie doch mit einiger Sicherheit: 4 Flaschen für Rehwald. Wer immer dies auf den später verbauten Backstein aufgebracht hat, er notierte, dass ein Kollege in Erwartung von Getränken war. Bei diesem Kollegen handelt es sich offenkundig um Fritz Wenzel Rehwald, auch der „böhmische Wenzel“ genannt, nach der Region aus der er stammt. Insgesamt ist wenig über ihn bekannt: Er wurde vermutlich um 1910 in Moldau (Bezirk Teplitz-Schönau) geboren, war im Zivilberuf Maurer. Sicher ist jedoch, dass seiner Arbeit an den Einrichtungen im Keller der Anstalt Hadamar eine ganze Reihe von Tätigkeiten im Rahmen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitk folgten. Rehwald war in Hadamar in den folgenden Monaten an den Öfen, an denen er mitgebaut hat, als „Brenner“ tätig. Die gleiche Tätigkeit übte er auch in anderen „T4“-Tötungsanstalten aus. Von April 1942 bis Ende 1943 war er im Rang eines SS-Unterscharführers, dann eines Scharführers im Vernichtungslager Sobibor tätig. In den letzten Kriegsjahren wechselte er nach Triest ins Lager Risiera di San Sabba. Diesen Werdegang – zunächst „Euthanasie“-Tötungsanstalt, dann Vernichtungslager in Polen, zum Ende in Istrien – teilt er mit einer ganzen Reihe von Personen. Rehwald wurde nie angeklagt, sein Spur verliert sich nach dem Krieg.

Die Arbeit, die die industriell anmutende Vernichtung von Menschen und ihren Leichnamen in Hadamar erst möglich machte – die Handwerksarbeit – war profan. Ein Echo dieser Profanität ist erhalten geblieben in der Inschrift, die in vermutlich lässig-beiläufiger Weise die Ansprüche Fritz Wenzel Rehwalds auf einem Backstein festhielt.