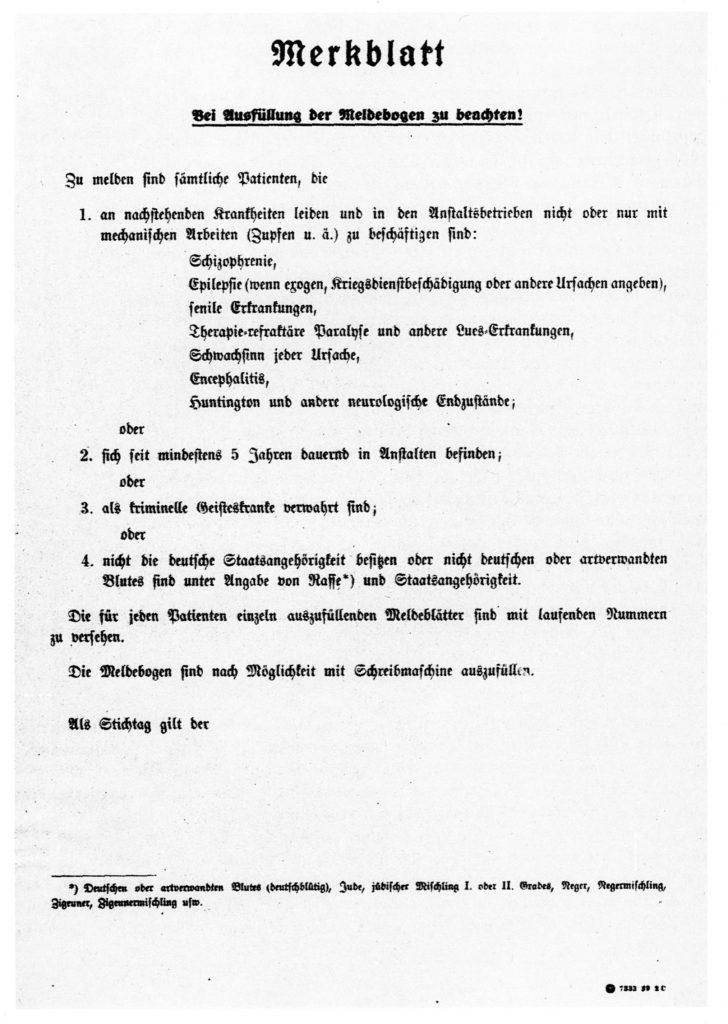

In dem viel rezipierten Buch von Margret Hamm „Lebensunwert. Zerstörte Leben“ findet sich ein Artikel von Georg Lilienthal, der eine Überblick über die Organisation der „Aktion T4“ gibt (S. 143-157). In den Text aufgenommen ist eine Tabelle, die auflistet, wie viele der Patienten der Landesheilanstalt Marburg, die auf den Verlegungslisten der „Gekrat“, also der Transportabteilung der Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße 4 standen, tatsächlich in die „Zwischenanstalt“ Eichberg verlegt wurden (S. 149). Die Daten liegen von fünf der insgesamt sechs Transporte, die von Marburg abgingen, vor. In der Summe standen 340 Patienten und Patientinnen auf den „Gekrat“-Listen, 226 wurden in die „Zwischenanstalt“ verlegt. Das heißt, ein Drittel der auf der Basis der Meldebogen selektierten und für die Transporte vorgesehenen Personen wurde letztlich nicht über die Anstalt Eichberg in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt.

Etwa 14 Prozent der Patienten und Patientinnen waren zwischenzeitlich gestorben oder entlassen, über sie konnte nicht mehr verfügt werden. Etwa 13 Prozent wurden als „gute Arbeitskräfte“ zurückbehalten. Weitere knapp 7 Prozent wurden aus „besonderen“ und aus „unbekannten“ Gründen zurückbehalten. Zusammengerechnet ergibt das die Summe der ca. 34 Prozent selektierter Patienten und Patientinnen, die nicht auf Transport gingen.

Die Meldebogen waren im Sommer 1940 in Marburg ausgefüllt worden, die Transportlisten wurden jedoch erst (auf Basis der begutachteten Meldebogen) im April 1941 in Berlin erstellt. Die Marburger Verantwortlichen strichen aber nicht nur die in diesem Zeitraum gestorben oder entlassenen Personen von den Listen, sondern behielten weitere etwa 20 Prozent zurück. Dazu waren sie legitimiert infolge einer Besprechung mit dem Landeshauptmann des Bezirksverband Nassau, Wilhelm Traupel, im April 1941. Eröffnet wurde ihnen insbesondere der Spielraum zur Rückstellung aus „besonderen Gründen“, denn die Rückstellung aufgrund erwiesener Arbeitsfähigkeit bzw. erbrachter Arbeitsleistung war ohnehin verbreitet. Der (Deutungs-)Spielraum, der sich hier eröffnete, konnte von der Anstalt genutzt werden, um einzelne Patienten oder Patientinnen vor dem unmittelbar bevorstehenden Tod zu bewahren. Allerdings wurden die Rückstellungsfälle noch einmal von der Zentraldienststelle bewertet und gegebenenfalls revidiert. Dann tauchte die zurückgestellte Person bald erneut auf einer Transportliste auf. Im Übrigen war man bei der erwähnten Besprechung übereingekommen, den Kreis dieser Kranken eng zu ziehen.

Wie ist dieser Aspekt der Organisation des Vernichtungsprozesses zu verstehen?

Die Tatverantwortlichen und Organisatoren akzeptierten aufgrund der Zeitspanne zwischen Meldebogenerstellung und Transport – und auch weil sie von einer gewissen Zahl korrekturbedürftiger Selektionsentscheidungen ausgingen – Eingriffe in die tatsächliche Zusammenstellung der Transporte. Die Rückstellung „guter Arbeitskräfte“ lag im Sinn der Sache und entsprach den Selektionskriterien. Aber auch ein zusätzlicher Spielraum für das Zurückhalten von Patienten und Patientinnen diente der Reibungslosigkeit des Verfahrens. So wurde seitens der Anstalt Marburg als „besondere Gründe“ für die Rückstellung angegeben, der Patient solle demnächst entlassen werden; der Patient sei durch den Transport gefährdet; er sei wissenschaftlich interessant, über ihn werde geforscht oder die Patientin könne nach Ende des Krieges wieder zu den „sehr besorgten“ Angehörigen zurück und die Kinder versorgen. Diese Patienten und Patientinnen wurden zunächst vor dem Tod bewahrt, aber die „Euthanasie“-Verwaltung wurde so auch vor Komplikationen und Nachteilen bewahrt: Angehörige, die sich bereits auf die Entlassung des Patienten eingestellt haben, können angesichts der Todesnachricht rebellisch werden; sterbende Patienten lassen im Transportbus erhebliche Unruhe entstehen; Patientinnen, die bald wieder ihre Familien versorgen, sind auch im Sinne des Nazistaats.

In der Literatur werden Rückstellungen oft als Rettungsmaßnahmen aufgefasst, was zunächst nur die oftmals beschönigende Darstellung der Beteiligten nach dem Krieg fortschreibt. Man kann diese Spielräume auch als Puffer verstehen: Aufgrund der zentralistischen Organisationsform mussten die Verantwortlichen in Berlin und Wiesbaden Unschärfen und Fehlentscheidungen gewahr sein. Der gewährte Spielraum funktionierte in vielen Fällen wie eine Nachselektion, die lokale Umstände und neue Entwicklungen berücksichtigte. Nur wenn in Marburg und in anderen Stammanstalten Patienten oder Patientinnen zurückgestellt wurden, ohne Blick auf ihre Nützlichkeit oder auf mögliche Komplikationen im Ablauf, die ihr Abtransport verursachen konnte, kann von Rettungsaktionen gesprochen werden. Ansonsten handelt es sich um eine gestaltende Abwandlung des gegebenen Verfahrens, ohne dessen Zwecke zu konterkarieren.