Am 22. Oktober 1945 schrieb Alexander Beithan, Bäcker aus Bad Homburg, an die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Seine Tochter – er nennt sie Anni – sei infolge Überarbeitung „mit den Nerven sehr herunter“ gewesen, habe sich aber, dank der guten Pflege im Odenwald einigermaßen erholt. Bei Kriegsausbruch sei sie ohne sein Einverständnis von Niederramstadt in die große Anstalt nach Goddelau verlegt worden. Bald darauf kam ein Brief, der die Verlegung nach Weilmünster im Taunus mitteilte. Er sei dorthin gefahren: „Ich habe sofort meine Tochter herausverlangt, aber alles ohne Erfolg.“ Am 20. März 1941 wurde sie erneut verlegt, angeblich wusste man in Weilmünster nicht wohin. Bald darauf bekam die Familie „die angebliche Asche in einer Blechdose“ zugesandt. Sie wurde „auf dem alten Portal des Frankfurter Friedhofs“ beigesetzt.

Hier der Text des Briefs von Alexander Beithan, gelesen von Günther Henne, Theaterhaus Frankfurt.

Anna Beithan starb nicht am 1. April und der Leichnam wurde auch nicht am 2. April eingeäschert. Mit allen anderen wurde sie am Tag des Transports, dem 20. März 1941, ermordet. Obligatorisch wurde seitens der Büroabteilung in Hadamar das Sterbedatum, das Einäscherungsdatum und die Todesursache falsch angegeben.

Alexander Beithan fügte seinem Schreiben an die Staatsanwaltschaft sämtliche Unterlagen bei, die er besaß: die Aufnahmemitteilung der Landesheilanstalt Weilmünster, die knapp ein Monat später versandte Verlegemitteilung, weiter ein Schreiben der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Hadamar über den Tod von Anna Beithan, eine Sterbeurkunde sowie eine Aufstellung ihrer Kleidungsstücke, die der Familie zurückgeschickt worden waren.

Als sein Schreiben bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt einging, im Oktober 1945, ermittelte dort niemand zu den Morden in Hadamar. Daher dauerte es, bis Beithan eine Antwort erhielt. (Die Vorgänge in der Anstalt Hadamar nach der Befreiung im März 1945, die Ermittlungen und der Hadamar-Prozess werden in „Hadamar von innen“ ausführlich dargelegt.) Mit Datum vom 16. August 1946 hieß seitens des zuständigen Staatsanwalts in Frankfurt:

„Auf ihre Anzeige vom 22. Oktober 1945 wegen des Todes Ihrer Tochter Anna in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Hadamar teile ich (…) mit, dass Ihre Tochter Anni nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen mit aller Wahrscheinlichkeit ein Opfer der im Jahre 1941 in Hadamar begangenen Tötungen geworden ist. Diese Tötungen bestanden darin, dass die Kranken durch ein tödlich wirkendes Gift erstickt und ihre Leichen eingeäschert wurden. Eindeutige Feststellungen hinsichtlich ihrer Tochter haben sich jedoch insoweit nicht treffen lassen, da sich Unterlagen hierüber nicht mehr vorgefunden haben.“

Im Grunde sagt das Schreiben: Es gab kein persönliches Mordmotiv, ihre Tochter starb auch keinen individuellen Tod. Sie wurde verfolgt und ermordet als Exemplar einer Gruppe, und nur insoweit lassen sich „eindeutige Feststellungen“ treffen –, nämlich die, dass Anna Beithan im Transport vom 20. März 1941 aus Weilmünster saß, wie 67 andere Frauen auch. Sie alle waren jeweils mithilfe eines Meldebogens selektiert, dann im Rahmen eines logistischen Verfahrens gesammelt, verlegt und ermordet worden.

Ein Zeitsprung

Nachdem die Angeklagten im Hadamar-Prozess vom Landgericht Frankfurt 1947 abgeurteilt worden waren – es gab zwei Todesurteile, die dann umgewandelt wurden zu Haftstrafen, was in den 50er Jahren Begnadigungen ermöglichte, es gab neun zeitige Freiheitsstrafen sowie 14 Freisprüche –, nachdem auch die Revisionen der Angeklagten zurückgewiesen worden waren, gingen zwei Jahre ins Land. Am 13. März 1950 erreichte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ein Schreiben der „Betreuungsstelle für politisch, rassisch und religiös Verfolgte“, angesiedelt beim Landratsamt im Obertaunuskreis: Betrifft Anna Beithan. Die „Obengenannte“ sei am 1. April 1941 in der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar bei Limburg „verstorben.“ Der Vater beabsichtige nun, „Ansprüche auf Schaden an Leben“ nach dem Wiedergutmachungsgesetz geltend zu machen. Aus den vorgelegten Unterlagen gehe jedoch nicht hervor „aus welchem Grunde“ seine Tochter nach Hadamar eingeliefert wurde.

Ist diese Unkenntnis über die Gründe einer Verlegung nach Hadamar 1941 bei einer Behörde, die sich mit nationalsozialistischer Verfolgung beschäftigt, bereits erstaunlich, so ist es die Antwort der Staatsanwaltschaft Frankfurt – sie erging prompt – noch viel mehr:

„Aus den hier befindlichen Akten, die die Vorgänge in der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar betreffen, ist nicht zu ersehen, aus welchem Grunde die Anna Beithan in die Anstalt in Hadamar eingeliefert worden ist.“ Vielleicht – heißt es weiter – könne man „die gewünschte Auskunft“ bei der Anstalt in Hadamar oder ihrem Träger erhalten.

Fast genau fünf Jahre nach der Befreiung von Hadamar weiß die zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt nicht mehr, von was Hadamar befreit wurde. Es ist nicht irgendeine Staatsanwaltschaft, sondern eine der wenigen in Deutschland, die zum Tatkomplex NS-„Euthanasie“ umfangreiche Ermittlungen angestellt und ein Strafverfahren durchgeführt hat. Ein Staatsanwalt kann etwas vergessen, eine Staatsanwaltschaft nicht, denn sie führt Akten. Dennoch: Aus den hier befindlichen Akten „ist nicht zu ersehen, aus welchem Grund die Anna Beithan in Hadamar eingeliefert worden ist.“ Es gibt da aber keinen Deutungsspielraum, keine Unklarheit. Die Antwort ist niederschmetternd einfach: Die Anstalt Hadamar hatte zwischen Januar und August 1941 die eine Funktion, Menschen in großer Zahl zu töten, ihre Leichen zu beseitigen und den Vorgang bürokratisch zu camouflieren. Das ist der Tatbestand, wie er aus den Ermittlungen hervorging, so steht es im Urteil des Hadamar Prozesses.

Die Auskunft der Staatsanwaltschaft vom März 1950 war absurd, hatte jedoch programmatische Qualität, sie war zukunftsweisend. Denn das Wir wissen nicht wurde zum Leitsatz im Umgang mit Tat und Tatbeteiligten in den folgenden Jahrzehnten, ungeachtet dessen, was wenige Jahre zuvor noch vollkommen evident war.

Wir bekommen über diesen Schriftwechsel auch einen kleinen Einblick in das Erleben von Angehörigen von Opfern der NS-„Euthanasie“. Traten sie tatsächlich hervor und meldeten sich bei den Behörden, waren sie häufig zu früh dran mit ihrem Begehren nach Sühne. Auch wurde diesem nur begrenzt entsprochen: Der ärztliche Direktor von Weilmünster (Alexander Beithan hatte Anzeige gegen ihn gestellt) – einer Anstalt, die etwa 1800 Patienten und Patientinnen durchlaufen hatten, darunter Anna Beithan, um nach Hadamar in den Tod geschickt zu werden – dieser Direktor mit Namen Ernst Schneider ist nie angeklagt worden. Schließlich wurde die Entfernung aus dem Kreis der Entschädigungsberechtigten begleitet von einer fundamentalen Derealisierung des historischen Geschehens.

Der lange Schatten

Die „Blechdose“, das heißt die Urne mit der angeblichen Asche von Anna Beithan, die die Familie „auf dem alten Portal des Frankfurter Friedhofs“ hatte beisetzen lassen, wurde Mitte der 1950er Jahre innerhalb des Hauptfriedhofs Frankfurt umgebettet auf ein neu geschaffenes NS-Opferfeld.

Die Frankfurt Friedhofsverwaltung hatte, was die NS-„Euthanasie“ anging, nach dem Krieg ein Problem. Die Leichname der im Rahmen der „Aktion T4“ zwischen Januar 1940 und August 1941 in den sechs Tötungsanstalten der „Aktion T4“ ermordeten Anstaltspatienten und -patientinnen wurden vor Ort verbrannt. Teilweise wurde die Asche an den Tatorten verscharrt. Hatten die Angehörigen der Ermordeten nach der Benachrichtigung die ihnen angebotene Urne angefordert, wurde von der jeweiligen Tötungsanstalt eine namentlich gekennzeichnete Urne an die zuständige Friedhofsverwaltung versandt.

Darüber hinaus wurde die Frankfurter Friedhofsverwaltung während des Krieges noch auf eine andere Weise mit Urnen aus Hadamar konfrontiert: Ascheurnen wurden, auch ohne dass Angehörige sie angefordert hätten, an Friedhofsverwaltungen von größeren Städten in der Nähe der Geburtsorte, bzw. der letzten Wohnorte der Opfer versandt. Diesem Versand der Urnen von Mordopfern an städtische Friedhöfe ging am 3. April 1940 eine Unterrichtung des Deutschen Gemeindetags voraus. Die Zusammenkunft von ca. 200 Oberbürgermeistern und kommunalen Spitzenbeamten wurde von einem hohen Funktionär der „Aktion T4“ über das Sterben der Anstaltspatienten und -patientinnen sowie ihre Einäscherung informiert: Städtische Friedhofsämter würden demnächst Urnen zugesandt bekommen, hieß es. Sie sollten einige Zeit bereitgehalten und verwahrt werden für eine etwaige Abholung durch Angehörige zu einem späteren Zeitpunkt. Diese nachrichtenlosen Urnen waren der numerisch häufigere Fall.

Als die Stadt Frankfurt Mitte der 1950er Jahre auf dem Hauptfriedhof ein NS-Opferfeld zu schaffen beabsichtigte, schrieb sie die Angehörigen an, die Urnen aus Hadamar hatten privat bestatten lassen, und fragte, ob sie eine Umbettung wünschten. Offenkundig hat sich die Familie Beithan einverstanden erklärt. Die zahlreichen Urnen, über die das Friedhofsamt seit 1941 ohnedies verfügt hatte, wurden aus den vorherigen Reihen- und Sammelgräbern herausgenommen und ebenfalls in die neue Ehrengrabanlage überführt.

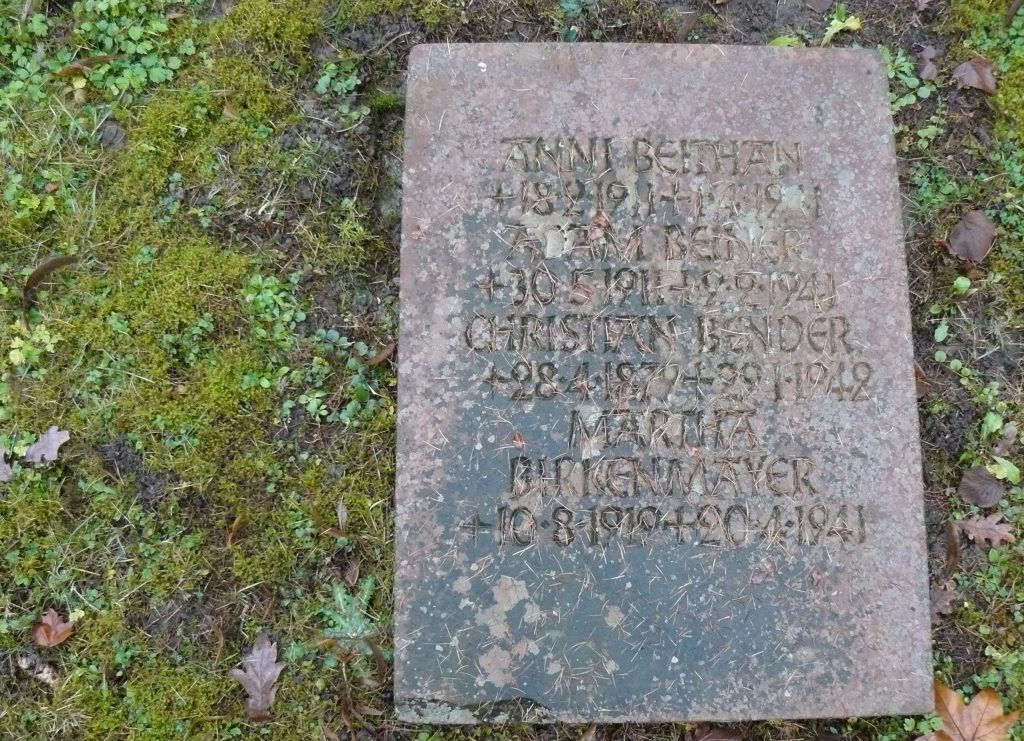

Da man die Details der Urnenversendung und der Sterbefallabwicklung des Jahres 1941 nicht erörtern wollte, ging man bei der Beschriftung der neuen Grabplatten von der Aktenlage aus. Man hielt sich an die Angaben im Urnenbuch des Friedhofsamts, und das heißt an die falschen Angaben aus Hadamar, so wie sie die Büroabteilung der Tötungsanstalt in die Sterbeurkunden eintrug und wie sie sie auch auf den jeweiligen Urnendeckeln aufbrachte: Name und Geburtsdatum des Opfers, das regelhaft falsche Sterbedatum, gefolgt von dem nicht minder falschen, auf den Tag danach verlegten Einäscherungsdatum. Zudem gab man im Falle Hadamars als Einäscherungsort ein fiktives „Krematorium Wiesbaden II“ an.

NS-Opferfeld, Hauptfriedhof Frankfurt, Grabplatte 76 – heute. Vgl. auch https://graeberfeld.copyriot.com

Seit über 60 Jahren steht auf Anna Beithans Grab – wie auf allen anderen Grabplatten der „Euthanasie“-Opfer an diesem Ort – das falsche Sterbedatum. Es ist keine versehentliche Falschangabe: Wie alle Ermordeten des Jahres 1941 starb Anna Beithan einen bürokratisch durchorganisierten Tod und die Angabe zum Sterbezeitpunkt war Teil der Tarnung gegenüber den Angehörigen und den Kostenträgern. Auf der Grabplatte hält diese Tarnung bis heute.

Wer sie zu lesen weiß, dem erzählt die Grabplatte zwei Geschichten: Die des Mordes an Anna Beithan, der man ein mahnendes Gedenken widmet. Und die des in Stein gemeißelten Desinteresses an den tatsächlichen Geschehnissen der NS-„Euthanasie“, in die weit über Hadamar hinaus zahlreiche Personen und Institutionen einbezogen waren.

Elisabeth Anna Beithan 18. Februar 1911 Frankfurt – 20. März 1941 Hadamar